本期將為大家介紹的三本文集,分別是第 145 冊《當下的清涼心》,第 146 冊《虛空中的孤鳥》及第 147 冊《不要把心弄丟了》,除了《虛空中的孤鳥》屬於散文詩集之外,其他兩冊都是屬於「靈異神變」系列文集。其實《虛空中的孤鳥》細讀之下,也是故事性偏重,並非 盧師尊早期純抒情式的散文詩集。或許正如 盧師尊所言,人生就是不斷的遊歷,生命的厚度與廣度都在不斷的積累,那曾經的純粹與天真,或許是真的回不去了,但距離人生的終點,卻是愈來愈近。

其實在一個真正的修行人眼中,不論生命的軌跡如何轉變,他都能找到生命的支點,讓自己平穩地走下去。人生就像走鋼索,不論鋼索如何搖晃,功夫深的人,終究能穩穩地向前走,定力差的,隨時都會跌落深淵。人生不就像是走在鋼索上嗎?六根、六塵不斷作用下,一失足便成千古恨。而修行卻是真功夫,讓行者能走在正道上,即便失足,也還有一張救命的保護傘。所以在《虛空中的孤鳥》中 盧師尊如此說道:「如果有人皈依我。我笑嘻嘻:『終於我又接引了一位弟子!』如果有人離棄我。我很快樂:『終於我的肩膀鬆了些!』如果有人說,盧勝彥犯了法,終於要被關了起來。我很快樂:『終於可以閉關了。』如果有人說,盧勝彥死了。我很快樂:『我終於高高興興地走完了人生修行之路,讓我去旅行,融入法界,證涅槃樂。』如果有弟子害我、殺我。我很快樂:『因為他害的是我,而不是別人。至少他害了我,會和我再一次的結緣。』一切都是完美的。連大天魔與邪教,都是美好的。」這是何等的胸襟,也才是真正大修行者的四無量心。

盧師尊的一生,完美的示現了他如何尋找內在自己的全過程,而完整的紀錄就是這一本又一本珍貴的文字般若。那一切的「不可說」,在 盧師尊「不捨一個眾生」的大悲願行中,被一一揭露,就只為換來眾生與佛結下一份得度的法緣。在《虛空中的孤鳥》及《不要把心弄丟了》文集中,盧師尊都提到與釋迦牟尼佛喝咖啡的往事。二人皆感慨眾生難度,盧師尊恍然大悟的說:「『原來眾生都迷失了自己,人們全在外相生活,沒有向內尋求,而佛法就是尋找內在的自己。』佛陀笑道:『不錯!佛法就是知道自己,自心明白,明心見性。可惜,知人不易,知己更難,滾滾紅塵,迷霧漫漫。我釋迦牟尼佛與你蓮生活佛,全為了這個,在娑婆世界,流浪啊!流浪!』」

心疼佛陀與 盧師尊沒有盡頭的無上願力,讓我們一起深入文集,與佛同行,找尋內在的自己。

第 145 冊《當下的清涼心》的文集,是 盧師尊完成於 2001 年的其中一部作品。當時正值知命之年的 盧師尊,心繫度化眾生的事業,下筆時往往文思泉湧、如有神助,在這短短一年間便完成了十六部的著作,並且每部的主題也不盡相同。縱觀文章內容的主旨,仍在於教化眾生的身、心、靈之指導,但也實在令人歎為觀止。

盧師尊在書上告訴我們,這部文集的問世,原是有不平凡的微妙因緣:「文昌帝君」成就佛道以後 (佛名為「善光佛」),有感於現今世界文明雖然進步,但覺世人清心寡欲者少,貪欲卻愈來愈重,善光幾乎烏有。於是,便托夢寄語 盧師尊撰寫一書,勸諫世人應念念向善和慎戒貪欲,以免輾轉又墮入三途受苦,這就是本書的緣起經過。

《當下的清涼心》內容分為十五章節,屬於是「靈異神變」文集系列的歸類,然而,書冊並未側重於「靈異神變」故事的表面,而是偏向佛法深義的淺釋。談及眾生在面對世情的心念把持之重要性,和以文字來啟發眾人本有的「般若」智慧,引導他們重新認識人生與宇宙之間的微妙關係,進而邁向尋找自性根源的歸途。

本書編排的巧妙之處,是 盧師尊將書冊的主題與核心的總結,擺放在最前端的序文上,讓讀者先行理解主題思想的核心,然後依循著 盧師尊教化的重點與角度,印證在其後的故事情節之中,使讀者領略到妙不可言的心靈指導:「我知道,在我們的生命中,最有價值的就是『般若』。我們在當下中,只要謹記:『當下勿造惡業』、『當下注意因果』、『當下不受輪迴』。如此一來,必然獲得:『當下的清涼心』。」

以上文中提到「當下」謹記的三個要點,便涵蓋了佛教裡「心物不二」的教法。「心」與「物」是不應劃分的。譬如「性命雙修」是一樣的道理,彼此是緊扣而互動的,也可說這是關聯著眾生在今生及未來世的命途。盧師尊便是以此來帶領我們,重返佛法中六根、六塵、六識最基本的層面,用文字來觸發眾人的智慧,觀照自己身心與情境交錯互動的狀態,避免輕易犯下過錯與罪愆,乃至在十二處、十八界的境界裡,身心亦能依循佛法的真理,不偏不倚的走在正道。

《當下的清涼心》這本書,是 盧師尊以他神遊法界的經歷故事,敘述書中每個故事主人翁的最後結局,來印證佛陀教導的佛法真理,促使人人明瞭佛法義理的旨趣,明白因緣果報的存在。能理解迷與悟、善與惡對事物的影響,讓我們清晰地知道,你我都是這因緣和合而生的世界的一部分。全書要點是規勸世人向善及秉持戒律、真誠懺悔與踏實修行,因此,就讓我們追隨作者的神來之筆,遊走於字裡行間,因而重獲「清涼心」,願人人智慧增長、善光充滿。

<死而復生>

「我這三皈依,皈依佛要定三心,掃開六慾,常清常淨,不亂真性,這才是皈依佛。皈依法是,非禮莫言,非禮莫視,非禮莫行,身無意外之行,口無矯誣之言,意守一心,這才是真正的皈依法。至於皈依僧,是一身清淨,超出三界,知道法身真正安身立命之處,明白生從何來,死從何去,識得生門死戶之路,明透清淨法身之處,常住不滅,這才是真正的皈依僧也。」

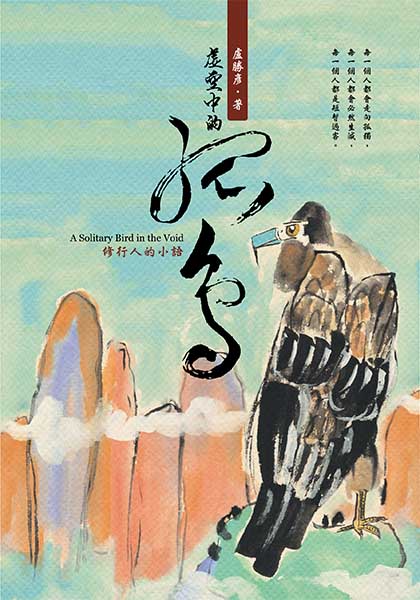

盧勝彥文集《虛空中的孤鳥》文集完成於 2001 年,當時正值盧師尊 57 歲,寫作風格已是文采洋溢、斐然成章。書冊屬於「散文詩集」的系列,全書共 42 章節,內容可算甚為豐富。在這部文集的篇幅裡頭,盧師尊是以散文結構的寫作形式,道出了在世間和法界裡所經歷的事件,而帶出文集的主題和佛法觀點,引領讀者進入佛法的正見與正思惟的領域。

這部書冊的內容裡,記述了 盧師尊不捨一個眾生的情懷,和主張入世與出世法圓融的超然見解,亦有闡述禪宗義理「真空為體、妙有為用」的般若文章。盧師尊在文集序文中一開始便談到<人的真實面>,道出了屢次被弟子加害的事件,然而卻時刻悲憫著眾生的「無明」,始終堅守「粉身碎骨度眾生」的菩提願心。書上也談到天下事物全是互相關聯的微妙關係,導引出森羅萬象都是各種因緣和合而成,並且蘊含著「眾生皆平等」的深層次佛理。

在<戀戀紅塵>的篇章中,指出由於 盧師尊的說法是直接而「真實」、並沒有刻意包裝的「表象」,因此被人批評帶有很濃的風塵味,甚至被視為「異類」,更被宗教界扣上「邪教與大天魔」的帽子。但他卻淡然一笑置之,皆因了鳴師父曾經教誨「真實就好」的道理。或許,這便是 盧師尊說法的獨有風格,全心全意的去弘揚佛陀端正的教法,只願為世間帶來真、善、美的純樸與快樂,凜然展現純真的戀戀紅塵大愛之心。

書冊上我們又可以看到,盧師尊與釋迦牟尼佛喝咖啡的事件,再度躍然紙上。這件事情以世人的目光來看,確實匪夷所思,因為世人或次一等的修行人,根本不會明白,盧師尊已修至「淨光根本心」的境界,可以看見過去世、現在世、未來世,成就三際一如的現象,不僅隨念所想即至,且能橫遍十方。而在書中重提的,並不是佛陀授記 盧師尊「佛號」的經過,而是與佛陀喝咖啡所談論的內容。當中有著發人深省的對話,同樣地顛覆眾人以往對法句表面的認知與想像。

《虛空中的孤鳥》文集內,如常地充滿 盧師尊的般若文句,直教讀者也自然跟著開啟智慧,篇幅中不乏有教化眾生的智慧金句,譬如在<天上的財富>一文裡:

「玉帝提醒我:你自己說過,『得到了地上的,會失去天上的』,你現在擁有財富是持戒、忍辱、佈施、精進、禪定、智慧。這些財富是永遠的,是不會失去的。」

就讓我們伴隨這孤鳥在虛空中一起翱翔,飽覽那無垠的空界之色,深思著《大乘義章》內「虛空有體有相,體則週遍、相則隨色。」的道理,而知佛法旨趣的奧妙,並祝 開卷有益、人人法雨普潤。

<龍王寶瓶的祈願>

因為人們的欲望,來自於「無明」,形成了強烈的貪求渴愛,而有了執取不捨,一般人,不懂得「有道」的自然之理,一味的強取豪奪,久而久之促使我們在追求的過程中,做出了身、口、意的善惡業來。身、口、意的善惡「業力」是形成六道輪迴的主要原因,須知有業力就要承受果報。善業受善報。惡業受惡報。

盧勝彥文集第 147 冊《不要把心弄丟了》,同樣出版於 2001 年,不知是否開始進入正式閉關的緣故,2001 這一年 盧師尊的寫作能量大爆發,出版新書的速度相當驚人。《不要把心弄丟了》其文體雖屬於「靈異神變」系列,但其中卻對佛法的理趣,卻有相當深入的著墨與分享,其著墨的重點不在修行的枝微末節,而在於「心」。

從序文〈大甲溪的溪神(序)〉一文中,盧師尊以他和大甲溪水神的相遇描述中,大甲溪神原本質疑 盧師尊雖略有名氣,但只那麼一點點的螢火之光,未免名不符實。盧師尊卻告訴大甲溪神:「『你不要看我的表相,你看看我的心。』溪神看了我的心,只見光燦燦的一片,根本就沒有盡頭。天也沒有了,地也沒有了,山也沒有了,河也沒有了,那簡直是光之海。溪神大震撼:『這是什麼?』我答:『毘盧遮那大光明海。』溪神舌頭伸出,再也縮不回來。我告訴溪神:『這是無上法!』『什麼是無上法?』溪神問。我答:『心,一切修行全是心。』」

盧師尊又以釋迦牟尼佛成道為例,釋尊因進入「禪定」之中,而可以降伏諸魔,因入禪定而以這樣的思惟,離開所有慾望,進入寂靜之中,最終獲得最殊勝的證悟,而禪定的作用便源於心。盧師尊認為「禪定」的問題,範圍太大了,古往今來的聖者,都在尋覓這禪定的法門,因此他最欣賞下面這一小段文字:「佛最深的真理是無為而無不為的法,向內無智也無得,向外也無所求,內無所得是無為法,外無所求也是無為法,所謂:『知事少時煩惱少,到無所求處便無憂。』能修到內無所得,外無所求的境界,心已不執著,修行上,不造一切惡業,這時候沒有了一切妄念,叫『無念』。」

可見 盧師尊認為「心」的最高境界,就是「無念」,也就是沒有了一切妄念,如此才能進入「禪定」,也就是沒有執著,一切放空。也就是在這樣的一種狀態下,盧師尊才能與法界諸尊「感應道交」,也才能自由進出十方法界,以下這一段文字,便印證了 盧師尊心的境界。

「我是依照『無住』、『無念』的方法進入禪定的。我祈禱大威德金剛入我身。只一剎那——光束法流馬上進入。這時的大威德金剛明王就是我,我就是大威德金剛明王。我舉步,大地震動。我噴火,虛空化灰燼。我身體搖晃,翻江倒海。我入大海之中——龍宮六大震動。我在這裡告訴大家,這是真實的。這正是密教的相應。在『禪定』中,是心的清淨。在『合一』中,正是無為而無不為的法。」

所以,唯有真正息去妄念的心,才能與諸尊相應,與虛空法界相應。而心的作用,在佛法的許多層面,都能相互印證與判別。譬如所謂的「戒律」,對心思散亂的凡夫眾生而言,持戒是必須要的,但對於能夠制心一處、不起妄念的聖者而言,外界的一切,皆不動其心,此時戒律於他,便如同無物,也就沒有守戒與不守戒的分別。譬如葷食,聖者能以佛法超度被食生靈,心無貪著,便不犯殺生戒。聖者不為美色動搖其心,出入聲色場所便不犯戒,甚至能因此隨緣度眾,利益眾生。聖者飲酒如飲甘露,不貪杯醉酒,便不犯飲酒戒。

可見《華嚴經》所言不虛:「心如工畫師,能畫諸世間,五蘊悉從生,無法而不造。」一切唯心所造,解脫無明,證得無上正等正覺,皆憑藉此心。讓我們隨 盧師尊進入《不要把心弄丟了》扉頁之中,一起把心找回來。